春潮农事忙,灌溉保粮仓。眼下,正值冬小麦拔节期,我省广袤的田间到处呈现春灌的图景。

而就在这个农忙时节,农场主张海梧这溜溜、那逛逛,一副悠然自得的样子。“海梧,别忘了给小麦浇春灌水!”面对街坊邻居的善意提醒,这位皮肤黝黑的农场主总是笑着拍拍胸脯回应:“浇着呢!”

张海梧嘴里的“浇着呢”,别说街坊邻居不信,就连记者也不信。4月8日,记者来到南皮县乌马营镇徐和杨村西北的麦田中看到,油绿的麦苗正茁壮生长,但在这千亩麦田中,找不到一台灌溉设备,麦田的地面更没有浇过水的痕迹,就连麦田表面的土壤,都是干干爽爽、松松软软。

两铁锨挖下去,干爽的麦田地面冒出“泉眼”。

两铁锨挖下去,干爽的麦田地面冒出“泉眼”。

“海梧,是不是忽悠我们?”听到人们的质疑声,张海梧招呼包括记者在内的参观者来到千亩麦田的地头,拿起铁锨用力挖下去,第一铁锨下去,挖出的泥土可以攥成团;再一铁锨下去,小土坑中开始冒水,如同挖到了泉眼,不大一会儿工夫,泉眼中冒出的水,很快把这个土坑灌满。

看着地下不断冒水,张海梧很是得意,他给在场的人揭开谜底:“地下30厘米埋设的都是渗水管网。你们认为地上无明水,怀疑没浇地,其实地上无明水、地下土壤湿,这地下埋的是‘黑科技’。”

南皮县高标准农田项目区,南皮县航丰农场负责人张海梧向参观者介绍:地面不见一滴水,千亩麦田灌溉完毕。

南皮县高标准农田项目区,南皮县航丰农场负责人张海梧向参观者介绍:地面不见一滴水,千亩麦田灌溉完毕。

张海梧是南皮县航丰农场负责人,承包种植着4000亩地,其中1200余亩地被南皮县农业农村局纳入2024年高标准农田项目。“去年铺设渗水管道,管道铺设在地下30厘米,通过渗水管的针孔、透水层,实现灌溉。”张海梧高兴地说,这套智能节水渗灌及排水系统,大大节约了灌溉成本。

“原先浇地,需要开沟、抽水、搬运水带,需要大量人力、物力。现在不用,打开设备开关,就轻松完成了。”说话间,张海梧掰着手指算账,“原先浇1亩地,人力成本每亩50元,现在不用雇人,1200亩地节省6万元,小麦需浇灌两遍水,两遍水省12万元。”

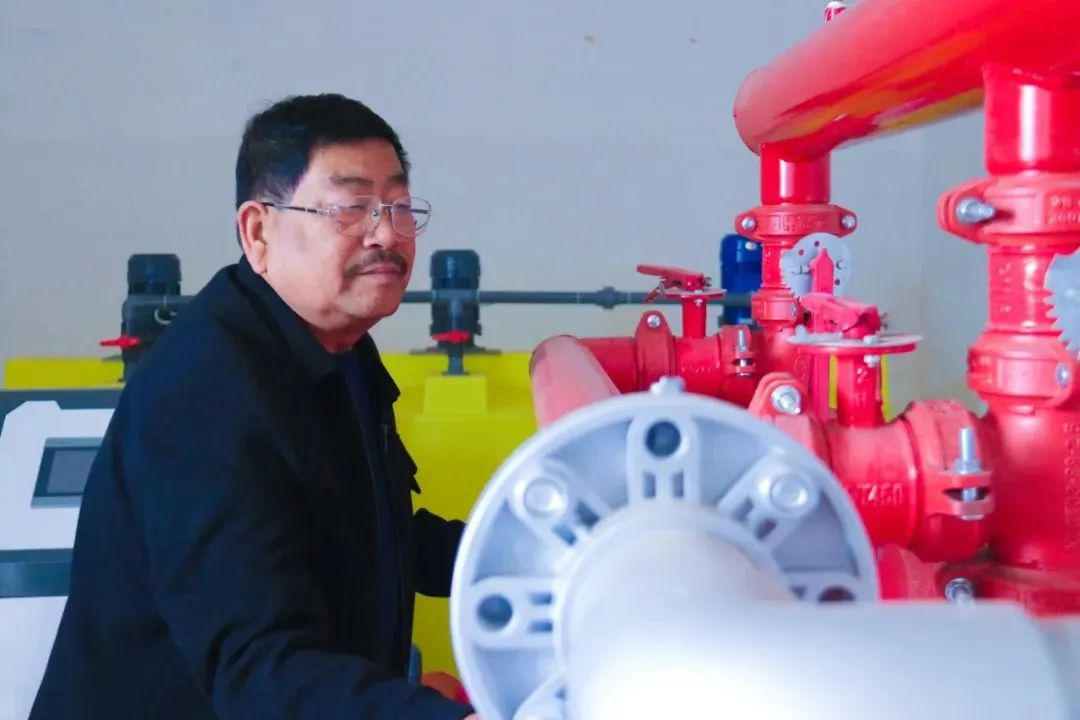

南皮县高标准农田项目区内,研发人员生振红正在操作这套“智能节水渗灌及排水系统”。

南皮县高标准农田项目区内,研发人员生振红正在操作这套“智能节水渗灌及排水系统”。

步入“智能节水渗灌及排水系统”控制室,里面除了操作平台,还安装着一套“水肥一体化”设备。“我们根据土壤湿度设定灌溉时间,打开开关,系统启动,水溶肥进入埋设在地下的渗灌管道。”该项技术的研发者及施工单位负责人生振红一边演示一边介绍,系统会依据插在田间的“物联网湿度传感器”,把土壤湿度传导给操作平台,当传感器检测到湿度低于设定阈值时自动启动灌溉。

南皮县高标准农田项目区内,沧州市农科院徐玉鹏研究员(右)正与张海梧在干爽的麦田挖掘,来验证节水渗灌管网的效果。

南皮县高标准农田项目区内,沧州市农科院徐玉鹏研究员(右)正与张海梧在干爽的麦田挖掘,来验证节水渗灌管网的效果。

地面不见一滴水,悄然灌溉千亩田。该技术的使用,对于农田灌溉来说,由过去的浇地变成如今的润根。沧州市农科院徐玉鹏研究员指出,植物根系的生长都有趋水性,小麦的主要根系大部分在地表以下20厘米,渗水管道埋设在地下30厘米处,小麦根系很容易接触到水源。

“地面干爽,杂草就少;地面湿度小、透气性好,病虫害就少。”徐玉鹏介绍,该技术避免了土壤板结和盐碱化程度增加,经测算比大水漫灌节水70%,对华北地下水超采治理具有示范意义。

南皮县高标准农田项目区内,研发人员生振红正在对插在田间的物联网湿度感应器进行调试。

南皮县高标准农田项目区内,研发人员生振红正在对插在田间的物联网湿度感应器进行调试。

记者了解到,南皮县地处华北平原中东部,华北地下水漏斗中心区域,水资源匮乏。近年来,南皮县依托农村土地集中流转,积极发展规模化种植,并按照“科技强农、延链补链、精准投入、节本增效”的原则,全面推进高标准农田建设,大力推广喷灌、渗灌、管灌等高效节水灌溉模式,配合水肥一体化建设,进一步提高水资源利用效率。自2021年以来,通过高标准农田项目,累计建设扬水站84座、扬水点380个,铺设管道330千米,清淤渠道138千米,建设管灌1.6万亩、喷灌3.3万亩、渗灌1256亩,增施有机肥12.4万亩,真正实现了节水、节本、增效。

张海梧走在油绿的千亩麦田间。往年为浇水犯愁的春灌时节,如今已成为他最从容的农时。

张海梧走在油绿的千亩麦田间。往年为浇水犯愁的春灌时节,如今已成为他最从容的农时。

春风吹拂,张海梧站在田埂上看着油绿的麦苗在春光中舒展。往年为浇水犯愁的春灌时节,如今成了他最从容的农时。“这麦苗长得真好,又是一个丰收年。”张海梧弯腰轻抚麦苗,笑容里满是期待。

来源:冀农融媒体